【編者按】姜寅,我不是第一次提到了。對于我這種理工男,經常要看看“吃墨看茶聽香讀花,枕流漱石飲月吞花”的姜寅的作品和文章。我自己斫琴基本都是混沌,一則易于做聲音,二則磨灰胎簡單。對于美,我個人不太考究,偏于拙工一類。不過周圍一幫朋友總是幫我把脈講些東西,敦促著我點點前行。比如對于作為文藝男的姜寅而言,他觀照到了古琴制作所體現的哲學性,如儒家“比德”思想的注入以及到家無為、佛教超脫思想的浸潤,會帶入更多的設計靈感遨游在他的斫琴世界里。

仲尼形制的形如長劍,又似戴冠之書生;蕉葉形制暗含的文人愁思。每張琴的設計思路都會在姜寅的腦海中飄過萬千詩書后最終躍然木、漆之上。每一張琴的誕生,表現著斫琴師制作過程中的情感與思緒。那怕他注入了十分,你體會到了一分,亦是美事。一張琴,可以一覽無余的看到斫琴師的移情手段的高低。

今天,再讀此文,又被文藝暖男洗了一次腦。恰巧今天洪鵑女士廢紙三千尺后精心挑選的“律和”二字也發了過來,又是撲面而來的美感熏陶。我,我,這周要埋頭在工坊返工啊!

正文:

琴棋書畫,緣何琴排第一?

唐琴“春雷”

孟子:目之於色有同美焉。

孟子:目之於色有同美焉。亞圣孟子所說的這句話的意思是人類的審美是具有共性的。學過藝術哲學的朋友應該都會清楚一點:這種審美共性會因為文化背景、地域限制、社會階層、時代精神而有不同。古琴是建立於中國傳統文化藝術基礎上的一門藝術,這門藝術的魅力在於它一腳跨在了藝術里,一腳踩在了哲學上。

為什么古琴藝術會具有如此的特殊性呢?古琴屬於音樂藝術是無可厚非的一件事情,也是理所當然的一件事情,因為古琴的本體只是一件樂器而已。不管宣傳的如何天花亂墜,它始終是離不開實際演奏和宮商角徵羽的基本音階。為什麼它又具有哲學性吶?它的哲學性來自於孔子”比德"思想的注入和以及道家無為、佛教超脫思想的浸潤。

宋或更早 神農式「一池波」古琴

宋 趙孟頫制仲尼式古琴『鈞天雅奏』趙鴻雪舊藏

今天我們探討的是形制審美,那么在這里,我們只談儒家的”比德“即可。所謂比德,就是突出作品的教化作用,強調作品內容與形式、善與美、文與質的統一。這是審美客體、審美主體、審美本體相互統一的原則,孔子稱之為「和」,這是中國古典藝術創作的根本法則,突出了審美和藝術在於人的主觀意識修養上的積極作用。孔子在《論語·雍也》中說到:知者樂水,仁者樂山;知者動,仁者靜,知者樂,仁者壽。這句話就體現了審美主體對於審美客體的選擇性與比德性,將其所觀照的審美客體賦予某些象徵人的德行的特徵,使客體像主體轉化。梅蘭竹菊四君子、松竹梅歲寒三友都是基於這樣的一個審美比德性原則上而產生的。

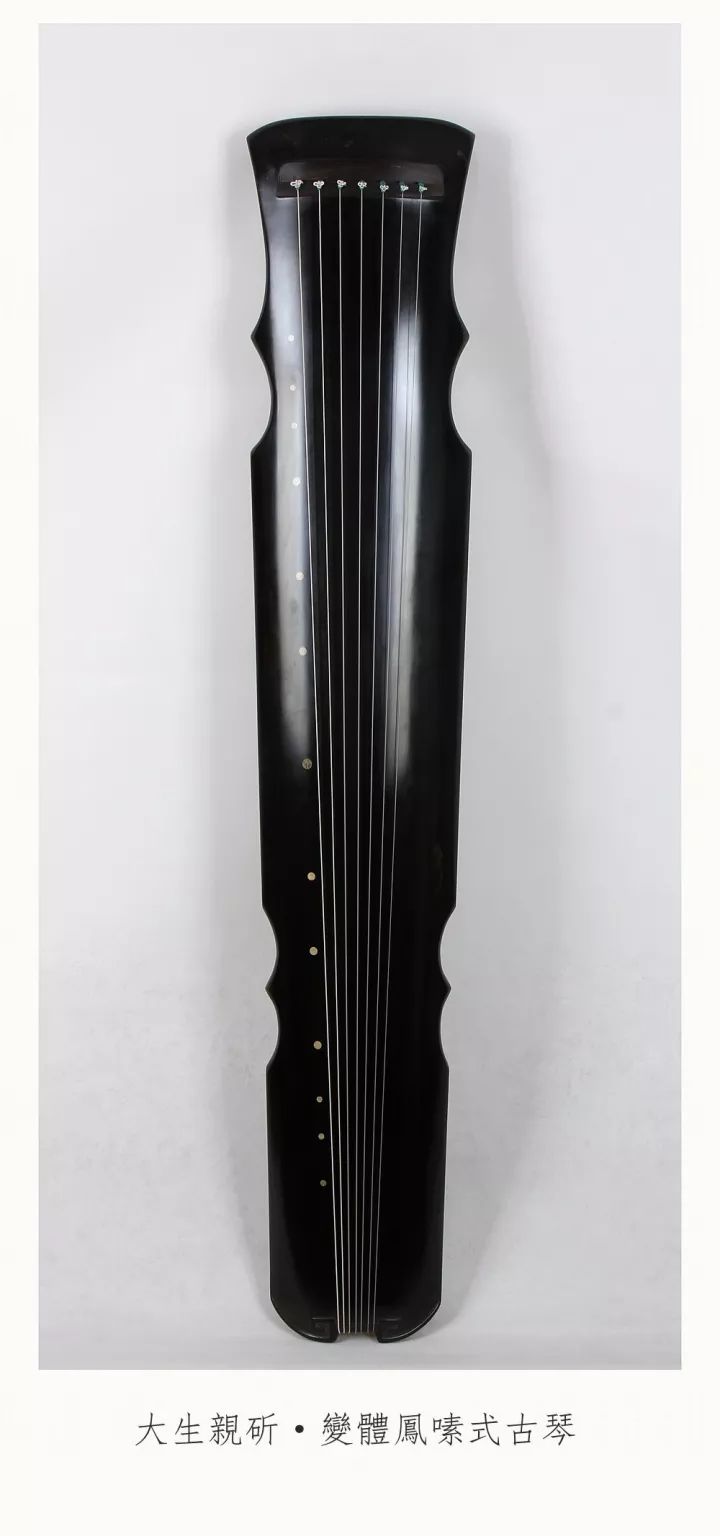

大生親斫·蕉葉式古琴

由此可知,古琴作為傳統文人的修身養性方式之一,其形制是必然離不開孔子提出的“比德”這一審美原則的。例如古琴諸多形制中的仲尼式古琴,以圣人為名,形體內斂狹長,如同一把長劍,又如戴冠之書生。這本身就是儒家關於讀書人個人修身養性目標的理想化體現。孔子興六藝,君子當任俠儒雅,劍膽琴心,腹內五車書,手中三尺劍。

中國的藝術是標題藝術,文人、藝術家樂衷于把作品的精神世界濃縮成幾個字或者就幾個字展開一個作品。而對于這幾個字的把握度則見作者的學養與情懷,見性也見功底。這個規律也同樣適用于古琴領域,斫琴師移情手段的高低將會折射出太多的東西,落實到實體的同時也將自己的底兜一個干凈。

例如蕉葉式古琴以芭蕉葉為名為形,而芭蕉又是文人愁思的一個集合體。古琴伴隨著文人的成長而成長,那么,蕉葉琴的審美導向首先是文人決定的,而不是業余愛好者所決定的。斫琴師在制作之出,便應該對芭蕉的整個文化背景有一個了解,從文學作品到美術作品,都需要有一個基本的知識儲備。這樣才能貼近古代文人和現代文人對于蕉葉審美觀的設定。

很顯然,這樣去做準備工作的斫琴師少之又少,那么很自然的,蕉葉的造型就會變得千奇百怪。最常見的便是把蕉葉琴的卷邊處理成如同女士燙的大波浪髮型一樣。須知琴與蕉葉具是雅物,所謂雅,就是美好、高尚、不粗俗,把卷邊弄成大波浪,真的合適麼?怕是芭蕉自己長都不會長成大波浪吧?事實就是這樣的無奈,你沒有辦法要求一個沒有基本美學涵養的斫琴師在斫琴過程中會遵循美的造型原則,也沒有辦法要求他會有個人情感的抒發與注入。但是當美盲具有群體性特質后,斫琴師該何去何從?其實丑、惡、怪、渣琴橫行的根源性問題就是在於群體性審美意識的缺失和斫琴師的臆造。

這是一個很可悲的事情,因為斫琴師的美盲會帶著玩家一起美盲,久在鮑肆而不聞其臭,說的便是這個道理。大家要知道一個道理:并不是身上穿唐裝、脖子里掛佛珠、手里拿扇子你就會變成文人的,也不是跟風看兩本書你就會有質的蛻變的。學養是一個厚積薄發的過程,先天不足后天就要玩命的補回來,期間的功夫與苦楚也不是每個人都愿意去忍受和付出的。

從留存下來的資料我們可以看出,老一輩的琴家和斫琴師,無一不是學養深厚,詩書畫印信手捻來亦是不俗的人物。為什麼在資訊如此發達,教育資料如此豐富的今天,我們卻不愿意靜下心來好好學習,做好自己分內的功課吶?

本不該由我來說這些,因為對于古琴圈,我只是一只小蝦米,人微言輕,況且目前還有這么多位名家和世家傳人尚且健在人間。但事實上很多玩家開始左右斫琴師的創作思路,而斫琴師本人也不在意創作過程中的嚴謹性,導致了這樣的一個惡性循環:忽略最根本的造型比例、音色,只在漆面上做面子功夫。退一步來說,斫琴師既然這么愛做漆活,干脆去做漆器啊,干嘛還要來斫琴?

這一惡性循環也漸漸影響到了我,總是會有玩家向我提出一些不符合古琴造型規律、發聲規律的要求。那么我只能發聲,嘮叨幾句關于古琴造型審美的問題了。

文:大生

圖:文人茶室

編者按:王寧